全国股票配资平台

网上证劵融资网站 活力非遗 品牌振兴④|刘笔华:操缦斫琴 传承岭南清音古韵

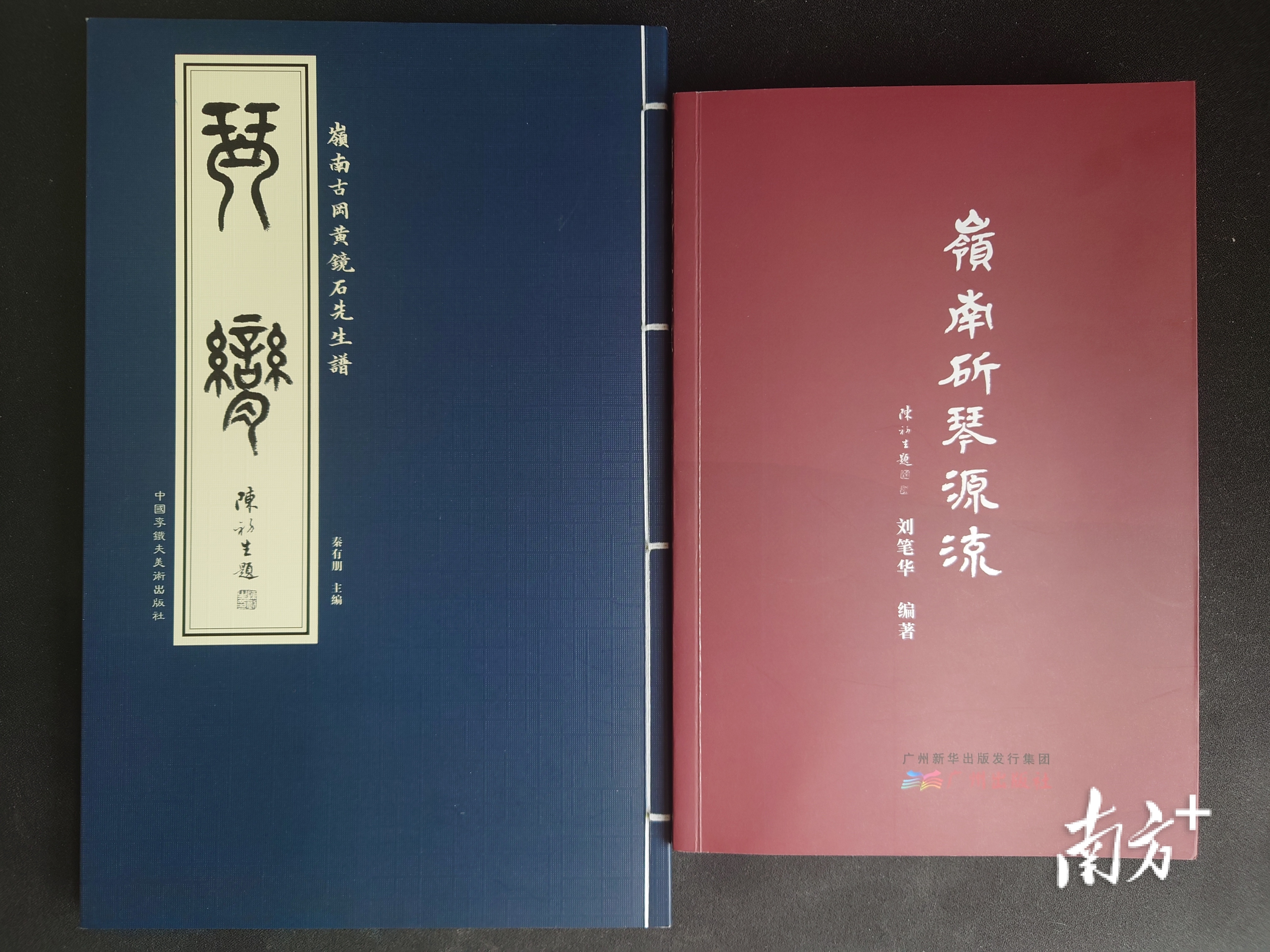

2020年,刘笔华几乎整年闭关在家,全身心投入到了两本刊物的整理编著工作当中。2021年,《琴脔》和《岭南斫琴源流》顺利出版。其中,《琴脔》是岭南琴派创始人黄景星的侄子、同为古琴名家的黄镜石于1842年所著琴谱,在历史上因故一直没能正式刊印,经刘笔华整理重抄后,时隔近180年得以正式出版。《岭南斫琴源流》一书,则从制琴角度,对岭南古琴制作技艺的历史脉络进行了一次追根溯源,刘笔华通过对历代岭南制琴著作的整编网上证劵融资网站,完成了对岭南古琴制作技艺的历史性总结。

《琴脔》与《岭南斫琴源流》 游原 摄

2008年,岭南派古琴艺术入选第二批国家级非物质文化遗产名录,彼时,刘笔华学琴仅一年。如今,刘笔华作为岭南琴派第九代传人和广州古琴斫制技艺市级代表性传承人,已是新一代岭南琴人中的佼佼者,肩负起了传承岭南古琴清音古韵的历史使命。

斫琴中的刘笔华。 受访者供图

◢念念不忘 必有回响

回忆起与琴结缘,刘笔华说这还要感谢他的一位小学老师。这位他已经想不起姓名的老师,当年在课堂上播放了一首古琴经典曲目《流水》,深深震撼了年幼的刘笔华,令他整个学生时代魂牵梦绕。

但正式学习古琴还要等到毕业工作以后。2004年,刘笔华南下广州,广州开放发达的音像市场,让他有条件接触了更多电视上不容易欣赏到的古琴曲目,也让他更加坚定了一定要学琴的信念。

念念不忘,必有回响。2005年,刘笔华无意中得知岭南琴派大师谢导秀在广州大佛寺开班授课,于是专程前去,打算拜师学艺。第一次见面,谢导秀没说一句话,只是现场演奏了《碧涧流泉》和《梅花三弄》两支曲子。就是这两首曲子让刘笔华彻底折服,从此认准了这位师父。

但刘笔华并没有当场拜师,在他心里,这是一件很慎重的事。另一方面,他有些执拗地不想用“别人的琴”来学琴,于是,他用了足足一年时间存钱,最终花费5000元托朋友买了一张琴。

当时刘笔华一个月的工资也就1000多块,为了买琴,可以算倾尽所有,“这张琴对比广州的房价,也差不多就是一平米的价了,甚至还贵一点。但我就是认准了要买一张好琴,生活上衣食住行差点我都无所谓了。”

2007年的春节过后,刘笔华带着这张琴到谢导秀家中拜师,二人正式结下了师徒之缘。在每周一节一对一课的指导下,刘笔华进步很快,十节课后已经能弹奏《平沙落雁》了,这意味着他度过了技术难度的一个关口,有了比较扎实的基础。但200块一节课的学费,也让他的经济状况有了不小的压力。为了照顾学生,谢导秀对他说,以后就去大佛寺上课吧。

“一开始我还不乐意,后来想想这也是师父的好意,去大佛寺的班上学琴,费用就便宜很多了。”

一直到谢导秀因身体原因无法继续在大佛寺授课为止,刘笔华在大佛寺上了七年课,二人的师徒之情日渐深厚。刘笔华传承了谢导秀的《宝树堂琴谱》里的全部曲目,还参与了许多古琴曲的打谱与演奏,又身体力行和师父一起在全国各地举办古琴音乐会,谢导秀仙逝之前,二人共同为传承和弘扬岭南古琴文化做出了积极的贡献。

刘笔华和谢导秀老师合影。 受访者供图

◢岭南琴派 衍流至今

岭南琴派的形成源于南宋。相传,宋室南迁后遗落在广东省新会县一带的古琴曲谱,被后人整理成了《古冈遗谱》(古冈即古代冈州,现江门新会一带)。《古冈遗谱》备受明代岭南大儒陈献章推崇,由此促进了岭南地区琴学的兴盛。到了清代道光年间,新会人黄景星又在前人的基础上加以总结,传抄了《古冈遗谱》中部分曲目,整理编著成岭南琴派的经典琴谱《悟雪山房琴谱》,并在后来的一百年间逐渐形成了“岭南派”刚健、明快、爽朗的演奏风格。黄景星也因此被尊为岭南琴派的创始人。

然而自民国开始,岭南琴派转入衰落,到上世纪五六十年代仅存杨新伦一派,一度命悬一线。直到杨新伦在1960年受聘进入广州音乐专科学校(星海音乐学院前身)执教,将古琴单传至谢导秀后,又于1980年,师徒与莫尚德三位琴人一起,推动成立了广东古琴研究会,积极推进广东古琴艺术研究,组织举办了大量宣传古琴文化的雅集活动,才使濒临失传、几乎没落的岭南古琴,逐渐再度焕发生命力。传承至刘笔华这一代,岭南琴派的发展已迎来新的春天。

工欲善其事,必先利其器,有人弹琴,就得有人制琴。实际上,岭南古琴的斫制技艺,在整个中华琴史中也有令人赞叹的贡献。

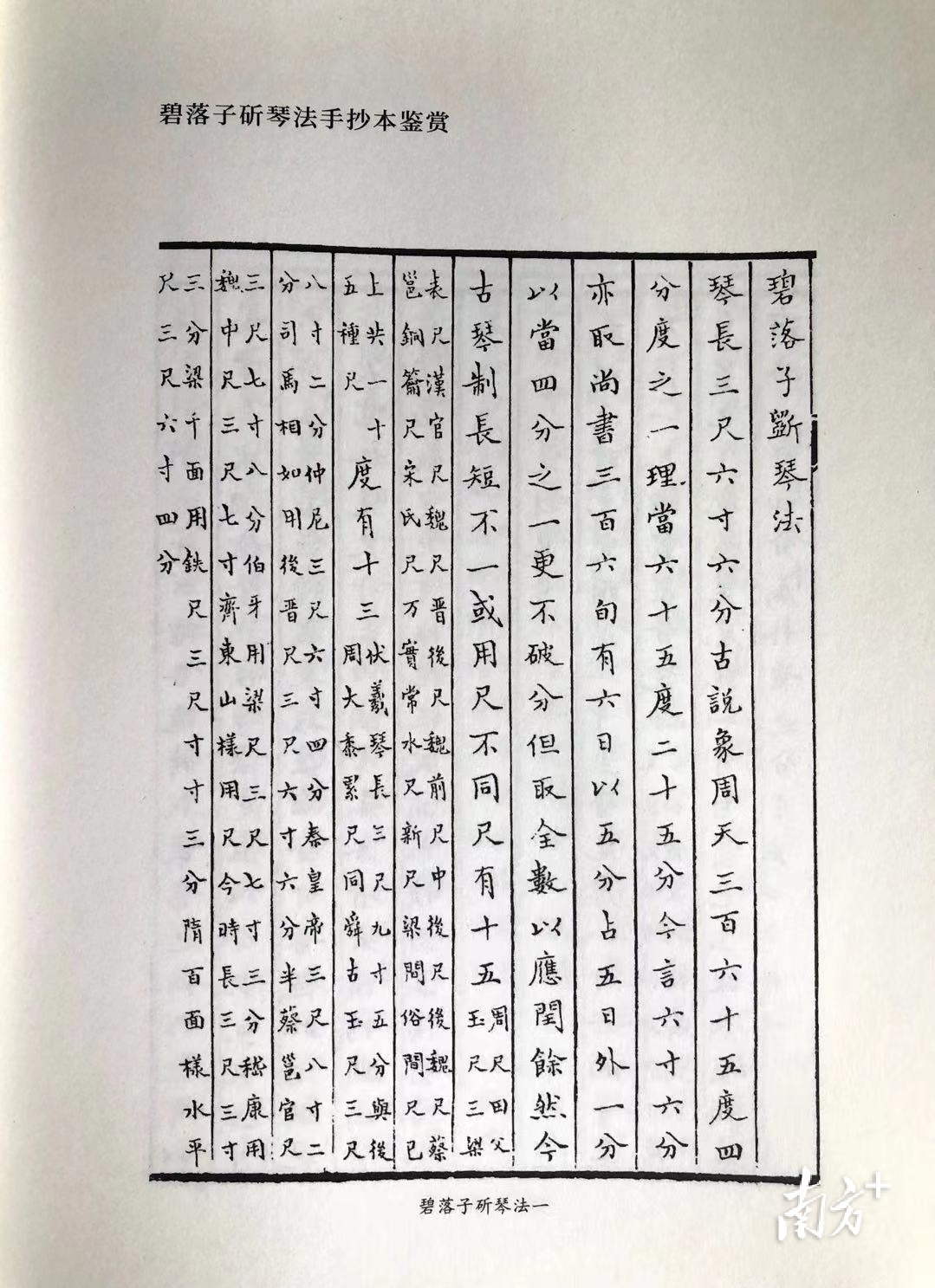

斫[zhuó]琴,指古琴的制作技艺。在历代斫琴的著作中,北宋石汝砺的《碧落子斫琴法》是斫琴人必看的一本资料,而石汝砺正是广东英德人,号碧落子。“碧落子”一名的来源,很可能是来自于当地著名景点“碧落洞”,南汉王、葛洪、苏东坡、米䒥都曾在此留下足迹。

清代广东香山、顺德一带,制琴风气慢慢形成,并且形成了家族性的制琴工匠,其中最著名的当属香山人士何赞清。他编撰了《琴学汇成》一书,其中收录由何艳光所作的《造琴修琴法》,堪称岭南本地宝贵的古琴文化遗产。

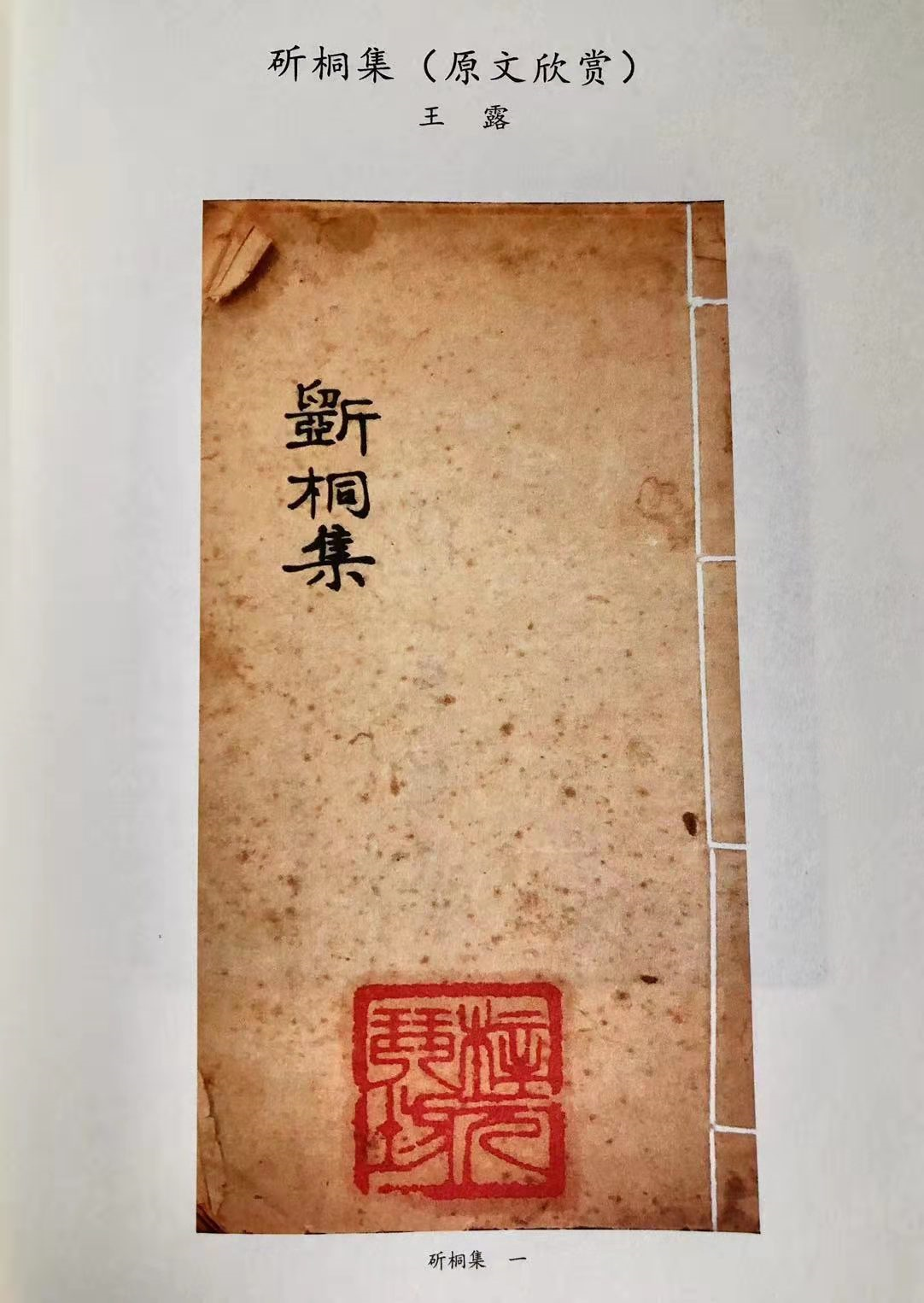

岭南斫琴技艺一直是开放性地传承,既有岭南斫琴师的理论实践,又有与其他琴派不断的学习交流。近代山东诸城派的代表性人物王露,曾著有《斫桐集》,1921年在北京大学《音乐杂志》发表了上卷后,并未引起琴界重视。但岭南古琴一代宗师杨新伦对此十分看重,收藏了一册手抄本,并传给了斫琴弟子陈一民。

《碧落子斫琴法》手抄本。翻摄自《岭南斫琴源流》。 游原 摄

《斫桐集》影印资料,翻摄自《岭南斫琴源流》。 游原 摄

陈一民是广东省非遗项目岭南古琴制作技艺传承人,也是教刘笔华斫制古琴的师父。他坚持学习,不断探索提高制琴技艺,先后造出“古冈”“潇湘水云”“无过”“羚峡潜蛟”“碧涧流泉”等品质优良的古琴,在运用“百纳”和“多层面板”技艺方面颇有建树,被媒体评为100双“广州之手”巧手之一。

如今,刘笔华作为陈一民的大弟子也接过了衣钵,他帮助谢导秀老师护理他所收藏的“蕙兰”“流泉”“谷响”“古冈遗音”等名琴,又自己斫制了“悟韶”“啸月”“沧海龙吟”等多张佳作。他和陈一民老师共同制作,由著名书法家、古文字学家、暨南大学教授陈初生作铭的古琴“曹溪禅韵”,还参加了在北京举行的中国工艺美术双年展。2010年,刘笔华创建个人斫琴工作室,复制了多张老师们收藏的名琴,又在广州华南师范大学尚书琴社、深圳虹林琴社设教学点,传授琴艺。

“古冈遗音”修复、刻铭完成后,刘笔华和谢导秀老师合影。 受访者供图

刘笔华与陈一民老师、师母合影。 受访者供图

在《岭南斫琴源流》一书中,刘笔华将《碧落子斫琴法》《斫桐集》第一次完整地校勘后进行了整编,并通过口述史和详实的图片实物资料,留下了岭南斫琴技艺传承的物料证据。

刘笔华在编著《岭南斫琴源流》中做了大量校勘注解工作。 游原 摄

2018年1月10日至1月24日,为纪念杨新伦先生诞辰120周年,陈一民师生在289艺术园区岭南活力非遗艺术馆举办了“法古名琴——斫琴名家陈一民师生作品联展”。2020年12月17日,“岭南清音——斫琴名家陈一民、刘笔华古琴精品展”在广东省文化馆开幕,展览了陈一民和刘笔华制作的代表性名琴,呈现了岭南琴派的发展脉络和独特魅力,展现了岭南古琴斫制技艺薪火相传、生生不息的发展历程。

刘笔华斫琴作品,仿制“啸月”琴。 受访者供图

刘笔华斫琴作品,“沧海龙吟”琴。 受访者供图

◢必不可少的历史包袱

曾经一度凋零的古琴艺术,正迎来前所未有的热度。

根据中国民族管弦乐协会统计,2019年全国各集中型乐器产业园生产古琴98571张,而2018年全国制琴产量达到111226张。市场规模扩大的背后,意味着学琴人数的持续增长,算上历年积累,学琴者的规模保守估计已在百万以上。

追求品质的学琴者,可以花数万、数十万向知名斫琴师求购一张好琴。经济条件有限的,花上几千买一张量产的工厂琴也能学好,丰俭由人。其风风火火势头的背后,甚至让一些人开始担心是否会泛滥。

从诞生之初,古琴就被赋予了神圣的文化使命,正如它虽有乐器的功能,但很少有人会靠单纯职业演奏为生。刘笔华认为,古琴艺术的文化价值是超脱出普通乐器的,一味地只想收多少学生,会导致这项艺术的文化价值越来越被稀释,变成纯粹商业化的行为。一定要有人做一些阳春白雪,有学术高度的研究,将古琴的传统文化价值加以延续。

“这是必不可少的历史包袱,涉及到文化整体的传承问题,如果没有对传统文化一定的感知能力、接受能力,所谓的发展创新将无从谈起。”刘笔华强调,“因为前人已经玩到了极致了,你连最经典的都不去学,能研究出什么来?”

只要一有时间,刘笔华就会积极参与各种面向市民的文化展览活动,将古琴艺术传播给更多的普通群众,但在收徒教学上,他向来比较随缘,不求以此实现大富大贵。“只要有人接触到这项艺术,就已经是在现实中的活化了,不一定要求有多少人达到某种水平。”刘笔华这么认为。

教琴中的刘笔华。 受访者供图

刘笔华与学生在古琴展合影。 受访者供图

他更专注的还是以岭南琴派第九代传人和斫琴非遗技艺传承人的身份,做好岭南琴学的文化总结梳理工作,建设好“岭南琴派”这块文化品牌。目前,他已经想好课题并准备好了部分材料,一有机会便会开始着手。让岭南古琴在未来的发展,能拥有更强劲的文化内驱力。

【出品】广东省振兴传统工艺工作站、广州市非物质文化遗产传播与孵化工作站、南方+文创频道、南方+非遗频道

【总策划】陈志

【执行策划】陈明洋 黄战生

【统筹】徐乐乐 杨逸 林奕涛

【记者】游原网上证劵融资网站